YouTubeにアップする楽器演奏動画を作る時のポイントとコツ

YouTubeなどの動画共有サイトには楽器の演奏動画がたくさんアップロードされています。勉強になる動画、テクニックに圧倒される動画など、その内容に驚かされたりします。

ただ、単純に演奏動画を見て楽しむ以外に、時には作る側の視点で見ることもあります。私もドラムの演奏動画をアップしていますが、動画を作る側には見る側への配慮、なるべく親切でわかりやすい動画を作る努力が必要だとも考えています。

動画を制作するうえで何に気を付ければいいのか?

沢山の動画を見てきて、楽器の演奏動画では何が必要になるのか、どういう動画が見やすいかなど、見る側・作ってきた側それぞれの経験をふまえてポイントやコツをまとめてみました。

ドラムだけでなく、ギターやベースなどの楽器演奏動画を作る上でも参考になると思います。

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

リンクや画像に広告が含まれている場合があることを予めご了承ください。

動画の構成を考える時のコツ

動画はオープニング、本編、エンディングの構成が多いです。

オープニングやエンディングはブランディングを目的としていることが多く、自分のチャンネルを覚えてもらう役割を担っています。これはとても重要でしっかり行っておく必要があります。

ただ、オープニングやエンディングは制作側の考えやアイデアで意味合いが変わったりするので、必ずこうだという決まりはありません。

オープニングでどういう内容かを伝えてエンディングでブランディングするという構成もあれば、本編とエンディングだけという構成もあります。ものによっては本編のみというのもあります。本編だけの動画であっても画面の隅にブランドロゴを半透明に表示させればブランディングは可能です。あまりやりすぎるとくどくなるので考えモノですが、覚えてもらうというのは大事なことなので、すべき所ではするようにしましょう。

どういう動画にするか計画をきちんと練る必要があります。

そのためにそれぞれの構成部分をもう少し掘り下げて説明していこうと思います。

オープニングで必要になる内容と長さ

オープニングではブランドと本編の内容を簡潔に伝える

オープニングでは、ブランド名(提供元)、本編でやる内容を表示するものが多いです。

ブランド名(提供元)は言わずもがな。ブランドロゴやURLなど、ブランディングする重要な要素だと思います。

これから始まる本編の内容はテキストで表示することが多いですね。ただし、動画共有サイトなどでは投稿ページのタイトルで代用できることでもあるので、必ずしも必要というわけではありません。ブランドロゴを表示して本編に行く動画も多々ありますから。動画のみで完結させるなら、ある方がいいと思います。

オープニングの長さは何秒が最適か?

短ければ短いほど良いですが、だいたい3~5秒くらいです。

長くても10~15秒以内にした方が良いでしょう。

ブランドロゴなどを表示するだけの場合は3秒くらいが多いです。

これから行う内容をあらかじめオープニングで表示する場合は大体15秒以内でまとまっていることが多いです。

さすがにそれ以上の長さになるときつくなると思います。これから見る動画のオープニングが30秒とか1分とかあったら、「さっさと始めろよ!」と思ったりしますよね。そして高い確率ですっ飛ばすか、画面を閉じてしまうのではないでしょうか。

こうなるとせっかく作った動画も見てもらえなくなるので、オープニングこそあっさりで終わらせる必要があります。目的を持って、伝えたいことを簡潔に伝える。それが出来そうにないのであれば、逆にオープニングは入れない方が良いと思いますよ。

長くするなら「意味ある長さ」で

今の時代において動画を見たことが無いという人は稀ですので、無駄に長いオープニングで不満を覚えた人の方が多いのではないでしょうか。そう考えるとオープニングで長さが特に重要になるのはわかっていただけたと思います。

ですが、正直に言わせてもらうと、オープニングは長くなっても構わないとも思うわけです。それが「意味ある長さ」であるのなら。

たとえば、デモ演奏。楽器のハウツー動画では、出演するプロミュージシャンがオープニングでテクニックを披露することがあります。もちろん、これはブランディングという意味もあるので良い方法だと思います。

動画によっては結構長い時間を取っていたりするのですが、不思議なことにそれが長いと感じさせないのですよ。演奏に見入ってしまい数十秒ぐらいあっという間に過ぎてしまうので全然苦痛にならないのです。

全ての動画で同じ演奏だとさすがに見慣れて飛ばしてしまうかもしれませんが、デモ演奏がいつも違うと、むしろついつい他のも見たくなる衝動にかられます。

この方法は「意味ある長さ」なので特殊なやり方と言えばそれまでですが、ここで言いたいのは、長くなっても内容次第、ということです。こういった独特なオープニングであれば多少長くても大丈夫だと考えます。

ただ、これは演奏やプレイヤー本人の魅力に左右されることでもあり、結構しっかり作らないと逆に中途半端になって嫌気されてしまう可能性が高いです。芸術性やセンスも必要なので、意味を持たせられないならむやみにやろうとしない方が無難でしょう。中途半端なものになるならそれこそ無い方が良いです。

普通の動画なら長くするのはご法度と考えますが、楽器の演奏系動画なら、見せる・聞かせることが重要な場合が多く、しょっぱなからかっこいい演奏を見せられると一気に引き込まれてしまい、時間を気にせず見ることもあります。それこそオープニングの長さなんて気にならないほどに。

短ければ短いほど良いとは言いましたが、アイデア次第でいかようにもできるということは頭に入れておきましょう。決して可能性を狭めないでください。

BGMにも気をつかおう

オープニングではBGMに曲の一部を流したり、短いメロディーを流したりします。フリーの音源素材があるので使用するのも良いですし、外注するのも1つの手です。

ですが、楽器演奏者なら1番良い方法があって、それは自身の演奏を録音することです。

使えるものが見つからないのであれば、オープニング用に自分が演奏して、それを録音・使用するわけです。つまりは、自作。これはミュージシャンならではの方法で、強みでもあり、なにより手っ取り早いと思います。

曲を作ったり、メロディーに触れる機会が少ないドラマーだって大丈夫。かっこいいフレーズを録音すればいいのです。数秒程度ならメロディーが無くてもドラムフレーズだけで成立させられます。

短くて3秒、長くて15秒程度ならいくらでもやりようがあります。4小節のプチソロでも良いですし、リズムの後にフィルインでキメるのもいいでしょう。曲が作れなくてもドラマーならドラムを叩くことはできるでしょうから、インパクトのあるパンチの効いたフレーズを何個か録音して使い回すのもありだと思います。

個人的にはこれから本編でやる内容と同じ系統のフレーズだと、より今後の展開を示唆できるのではないかと考えています。

例えば、私はドラムのツーバスというテクニックを撮影した動画を作っていますが、最近作った動画ではオープニングでツーバスを使ったパターンをBGMとして使っています。本編でもツーバスのフレーズを紹介・実演するので、共通していることを暗に示唆しています。オープニング~本編にかけて上手く結びつけられるわけです。

ここでジャズとかファンクとかジャンル違いのフレーズを聞かせると、雰囲気がガラッと変わってしまうので「うん?」となってしまうかもしれません。考えすぎだろうという意見もあるかもしれませんが、関連性が無いよりある方が良いので、仮にこれからドラムフレーズの録音を検討しているなら、ジャンル別によるパターンをいくつか用意しておくと使い勝手が良くなるかもしれませんよ。

オープニングのポイントまとめ

- ブランド名や本編でやる内容を表示するものが多い

- 大体3~5秒 (短ければ短いほどいい)

- 長くなるなら意味ある長さで、無駄に長くなるなら無い方が良い

- BGMにも気をつかう。自身の演奏を録音するのが手っ取り早い

自身の自己満足感を満たすのではなく、見る人を第一に考えて作りましょう。それが最終的には良い結果につながるはずです。

本編(楽器の演奏)を制作する時のポイント

本編は【わかりやすい楽器演奏動画の作り方】を参照してください。

エンディングは結構自由に作っている

エンディングに関しては一概にどうするかは明言できません。製作者の考えが特に反映される場であり、それぞれの意図次第で作り方が変わるからです。つまりは自由です。

テロップでブランドロゴを表示したり、音声で誘導したり、他の動画の紹介をしたり、アイデアはいろいろあります。しっくりくる方法を選べばいいと思います。

表示する情報はブランド名(提供元)やそれに関することが多いですね。楽器演奏動画なら、演奏者の名前やサイト(ブログ)、SNSといった情報です。

長さも大体十数秒前後です。

オープニングでブランディングをしっかり行っていれば、エンディングで必要以上にする必要もありません。最初と最後で兼ね合いがとれていれば大丈夫。場合によってはエンディング自体カットしても問題ないでしょう。

オープニング同様長くしない方が良いですが、かといって短すぎると情報を伝えられないままになってしまいます。十分に伝える時間を確保する意味で十数秒くらいが最適かと。

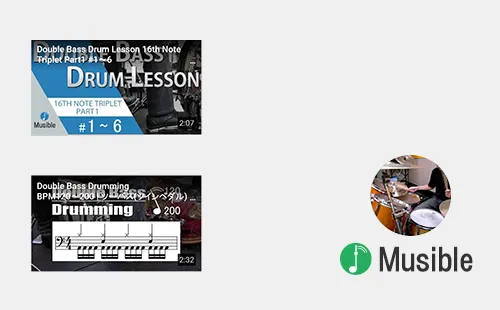

YouTubeでは動画の最後に他の動画の宣伝やチャンネル登録を表示できる

YouTubeでは動画の最後に他の動画の宣伝やチャンネル登録をうながす表示を設定することができます。

私の動画のサンプルで説明すると、左の2つの枠がYouTubeにアップしている別の動画の宣伝で、右の丸い画像がチャンネル登録をうながす部分です。これがYouTube上で設定できるというわけです。

ログイン > クリエイターツール > 動画管理 > 一覧から任意の動画を選択 > 終了画面

で設定画面に行けます。

どの動画を表示するかは選択可能で、どこに配置するかも自由です。配置はテンプレートでも選択できるので、迷ったらそれを使用すると良いでしょう。

ちなみにチャンネル登録画像の下のロゴは動画内で表示させている部分で、ようはブランディングです。

宣伝をするなら動画側でその分の時間を確保しておく必要がある

YouTubeの宣伝の設定なんですが、動画の最後5~20秒に追加することができます。何秒間表示するかは自由ですが、設定するにはエンディングの時間を動画内で確保しておく必要があります。

エンディング時間が10秒しかないのに、20秒の宣伝を行う場合、差し引きした10秒間はエンディングの前の部分に食い込んでしまいます。これが本編部分だったら本編の途中から宣伝が入ってしまい、最悪見えなくなります。そうなると本末転倒です。

10秒間のエンディングに10秒の宣伝なら大丈夫。ようは本編しかない、十分なエンディング時間を確保していない動画だと設定しづらい、というわけです。

宣伝しないならその限りではありませんが、後で考えが変わるかもしれません。動画を再アップするというのは非現実的なので、どちらにも対応できる選択権を持たせるためにも、あらかじめある程度のエンディング時間は確保しておいた方が良いでしょう。

作りたい気持ちが良い物を作る

楽器演奏動画を制作する上で気が付いたポイントやコツを書いてきましたが、いかがだったでしょうか。動画1つとってもいろいろとやることがあります。

手の込んだ動画ってどれだけの手間がかかっているのかと思うと頭が下がります。もちろん、良い物を作りたいという信念があるからできることなのだろうとも思います。

大変な作業かもしれませんが、それ以上に出来上がる動画に楽しさや面白さを感じているわけです。

良い動画ができればできるほど、見る側も楽しめます。

良い物を作る努力は続けていきたいものですね。